2024.09.13

2024年9月13日(金)

手段より目的観、実態把握、ポジティブ営業

1000 セコム来社

調印

1400 日本IT打合せ

カイゼン進捗

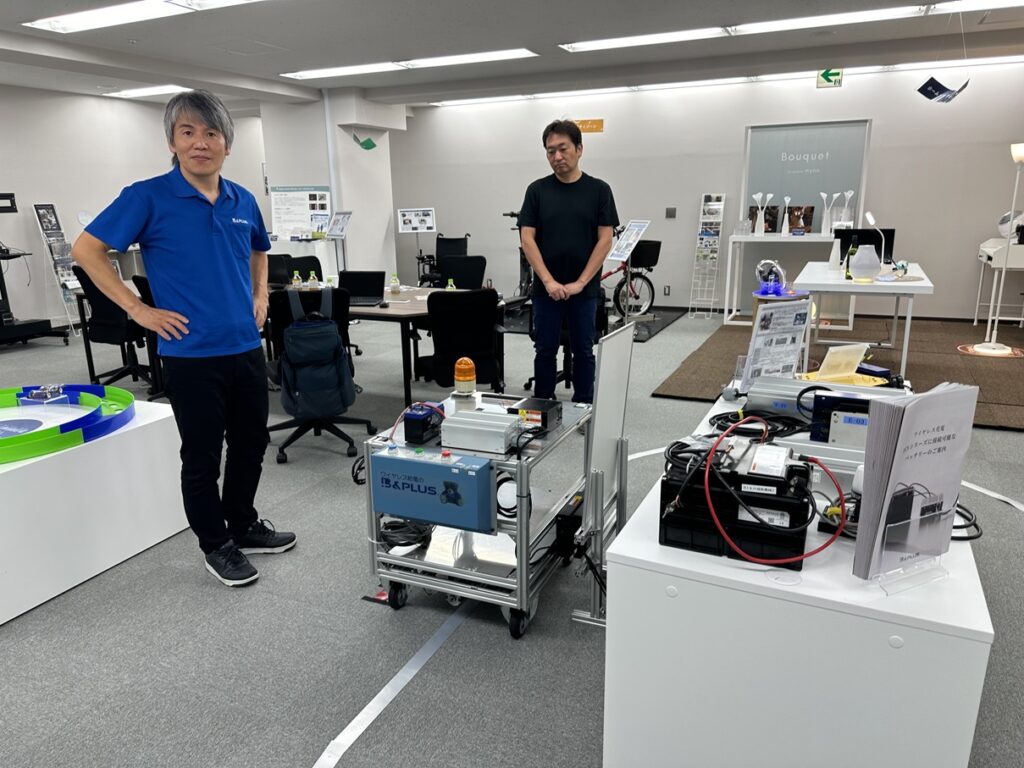

1400 カトー社来社

契約書

1530 日経社来社

1630 宮崎先生ZOOM

小学生の探究をどのように行うか。

1930 会合

それにしても、中津の海沿いで見たコレ。何だったのだろう。

●今日の学び

立命館大学 山本 圭 准教授

自分の損得には影響ないはずなのに、他人が利益を得ることを受け入れられない。

そんな下方嫉妬が、社会を生きづらくしている一因であるように思います。

(中略)

民主主義では平等が中心的な価値になります。しかし、どんな社会であっても

完全な平等というのはあり得ず、少なからず差異は生じます。

そして嫉妬が比較を条件とするとすれば、相手との差が縮まれば縮まるほど、

その差がより気になって比較が生じ、嫉妬感情が膨らんでいくのです。

そう考えると、嫉妬は民主的な社会で不可避な感情であり、

どうにかなくそうとするよりも、どう付き合うかを考えることが

より現実的な選択肢と言えます。