2025.07.30

2025年7月30日(水)

二重被ばくした祖父を持つ原田小鈴さん。

広島のエノラ・ゲイと、長崎のボックスカーの両方に乗った祖父を持つアリ・ビーザーさん

とのドキュメンタリーを紹介。涙で言葉に詰まった朝礼になった。

原爆を「落とした」祖父と「落とされた」祖父

https://www.youtube.com/watch?v=Pwqrx3FarkQ

それが当たり前(いつでも政治・宗教・戦争・平和の事を語り合える)

の世の中になると良いと思う。

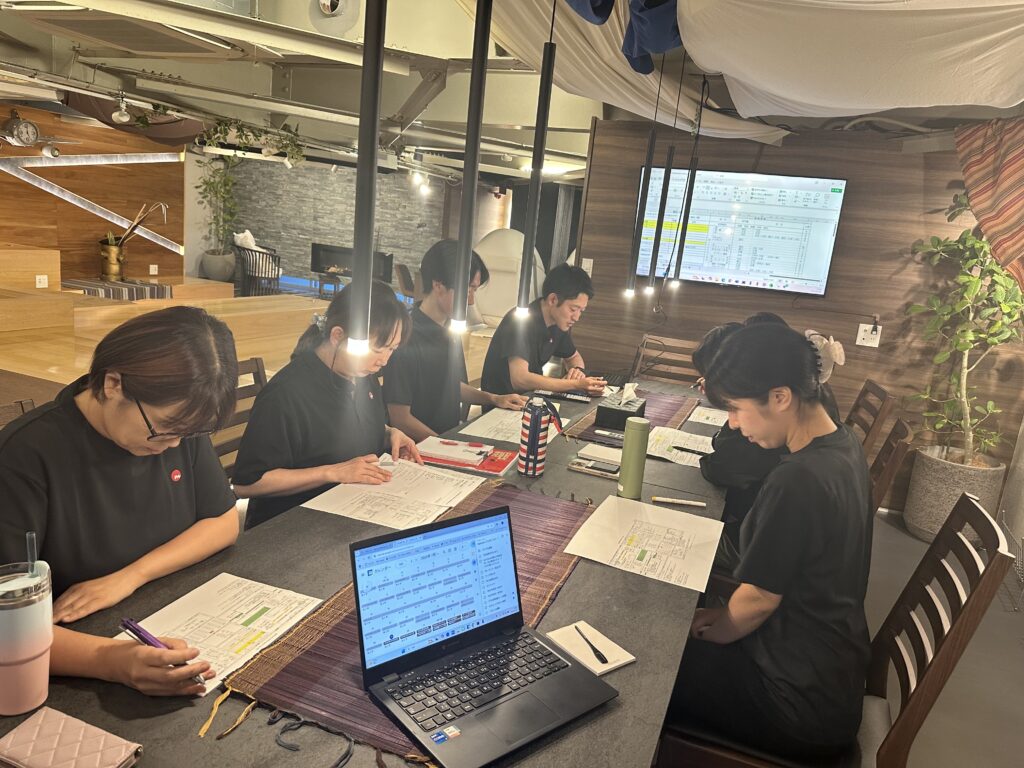

0930 ジェトロ打合せ

1100 小野塚氏来社 新たな最終戦略。

1400 UNHCR三堀氏打合せ

1500 MIYOSHIDAカップ打合せ

1930 水曜勉強会「能力主義と傲慢の克服」

警察からの捜査協力依頼に対応。

●今日の学び

事故を防ぐ要諦とは何か―それは、

しっかりと基本を守るということ。

その積み重ねのなかに人生の輝きがある。

●きょう30日は、国連が制定した「国際フレンドシップ・デー」。

国を超えた友情が世界平和を築くことを再認識する日だ。

人類の幸福を目指す広宣流布の運動には、国境も民族の壁もない。

世界の同志と心を合わせ、対話の力で共生の未来を開いていきたい。