2023.02.27

2023年2月27日(月)

MIYO本は、小山田さん。

トヨタイムズ1.23放送分。

長所を伸ばして、短所はチームで補え。

ありがとうを何度言って、言われたか。

https://youtu.be/9Z1AXEgJLCY?list=TLGGh-xqCovtoBwyODAyMjAyMw

0930 管理職会議

笠原も加わって、テンポ良く、前向きになったか。

1600 ボルボ熊野さん来社

1645 アーク社来社

「披露して沈黙って、いいことないんですよね」と。

うーん。そういうことかな。

飛地さん 感謝状用のボードも完了。

●今日の学び

「あなた自身が『太陽』のような存在になることです。

そうすれば、必ず良くなります」

2023.02.24

2023年2月24日(金)

MIYO本は、山本さん。

CSの事例紹介。

私から、

「我々はメーカーであり、業者ではあるが、ビジネスは対等である。

徹底的に寄り添うが、相手も、弁えなければならない。」

1030 船橋力さん来社。

天間さんのマッチングで、会いたい人に出会えた。

船橋さんに出会うまでに、何人の人を介しただろう。

横井社長→池谷社長→横田社長→武井取締役→窪井社長

→伊藤社長→阿部先生→元谷専務→宮本代表→野田社長

→天間社長→船橋さん

20年間で11人の人を介しての出会いだ。

たった1回の出会いで、これほど分かり合えることってあるだろうか。

哲学だと思う。根っこがいっしょなら、それができる。

にしても、すでにやり切った後に、次のフェーズに入ってる船橋さんを、

心から尊敬する。

時間が足りない。

●今日の学び

世界の平和と安穏こそ

全人類の悲願だ。

今日もまた 明日もまた

友の善性を呼ぼ覚ます

心の交流を広げよう!

●「たった一言が、その人の一生を決めていく場合がある。

万巻の書よりも『励まし』の一言が、

いかに大きい力となり、退転を防ぎ、

勇気と希望の人生へと向かわせてくれるかしれない」

2023.02.22

2023年2月22日(水)

MIYO本、比嘉さんは、

トヨタイムスの動画を共有。

「ボスとリーダーの違い」

https://youtu.be/VD74Qw8C0cU

豊田社長が、この意気込みと内容で公開されている。

これは、財産だ。比嘉さん、ありがとう。

朝礼、充実し過ぎて時間が足りない。

1000 東建来社。売買契約。

1400 第三文明社来社。

1530 コバセイ小林社長来社。

ありがとうカード掲示復活。

●今日の学び

行動を起こせば

変革への回転が始まる。

新たな世界が広がる。

さあ今日も朗らかに

勇気と情熱の対話を!

●長引く不況の中、どこの会社でも、新たな挑戦や革新が必要だといわれる。

しかし、実際に新たな挑戦をする人は多くない。

一度、失敗すると、失敗者の烙印がおされるからだ。

(中略)

個人レベルでは得になるように思える「消極的利己主義」だが、

新たな挑戦や発想を阻害するという点で、

社会の向上や発展にはつながらないだろう。

2023.02.21

2023年2月21日(火)

0930 ぶぎんES診断サービスの結果発表

予想通りか。私のバイアスのかけ方がそのまま出た。

1340 外苑前にてラジオ「夜ドン」収録。

木根尚登さん 昔からの友人のような、優しい兄貴のような。

いい空間に、居させてもらえた。

●今日の学び

”今しかできない大切なことは何か”

—後悔を残さず挑戦し、勝ち取っていく。

この一歩一歩の前進が、意義ある人生を築いていく。

●瞬間が運命の全体を決定—文豪ゲーテ

今この時に全力

2023.02.20

2023年2月20日(月)

樋口さん、小山田さんから、湯河原の御礼。

家族が大変に喜んでくれた報告。一番、嬉しい。

私からは、

RadioNIKS#3について。

これは、絶対に広げないといけないメディアになった。

1400 BK藤村氏来社 契約締結。

さあ、これで全て決まった。

キックオフ。うん?、ティーオフか。

●今日の学び

「『時』において、過ぎ去った一分は、関係ない。

来る次の一分こそが、大事なのだ」文豪アシス

●「勇気と愛情、英雄たちの心はこの二つからできている」アマード

勇気—それは、正義を貫き、師子の如く真実を叫び抜く魂である。

愛情—それは、同苦の心で、仏の如く民衆を守り抜く慈悲である。

●「私は勝利をうるために生まれてきた」

「どんなことがあっても、私はひるみはしない」

ギマランエス・ローザ

2023.02.18

2023年2月18日(土)

探求授業の成果発表。

2チームのアドバイザーとして関わらせて頂き、

今回の発表に。よく頑張った。

特に、駐車場管理システム「ラスパ」の発表は、

かなり、素晴らしかった。

テーマを難しくしてしまった自分への反省あり。

次回も、要請いただき、ちょっと、ホッとしている。

ちょっと興味あって、学校を使った「子ども食堂」のプレゼンを聞いた。

素晴らしいアイディアだった。

●今日の学び

自身の性格や経験、年齢や周りの目・・・

何であれ、新しいチャレンジには困難がある。

全てが客観的な壁とは限らない。

自分の思い込み、諦めという”内なる壁”も多いのではないか。

それに気付くことができれば、変化の一歩は踏み出せる。

2023.02.17

2023年2月17日(金)

MIYO本は坪井さん。

出勤時のヒヤリハット。

後の扉が開いたまま走っているトラックの話。

河合より

他社さんの対応の悪さから、

弊社に依頼があった話。

世界中のトラックの扉は、いつまで開き続けるのか?

人類は、バカだ。バカだから、いくらでも、ビジネスは生まれる。

扉を閉めないと、ランプがつかない。という仕組みがあるらしい。

「それをちゃんと見なさい」か。やっぱり、バカだな。

他社さんが、なぜ対応が悪くなるのか。

買取なら、当たり前だ。

「だから、我々はちゃんとやろう」というのは、

あまりにも、単純すぎる。スキームだよ。

三方良しは、あり得るのだ。

最後に、みんなに意識してもらいたいことがある。

「仕事を一つ増やしたら、二つ減らしなさい」

減らすことを、徹底的に意識していかないと、

単純化はできない。知恵も生まれない。

私は、それを「仕事」と呼びます。

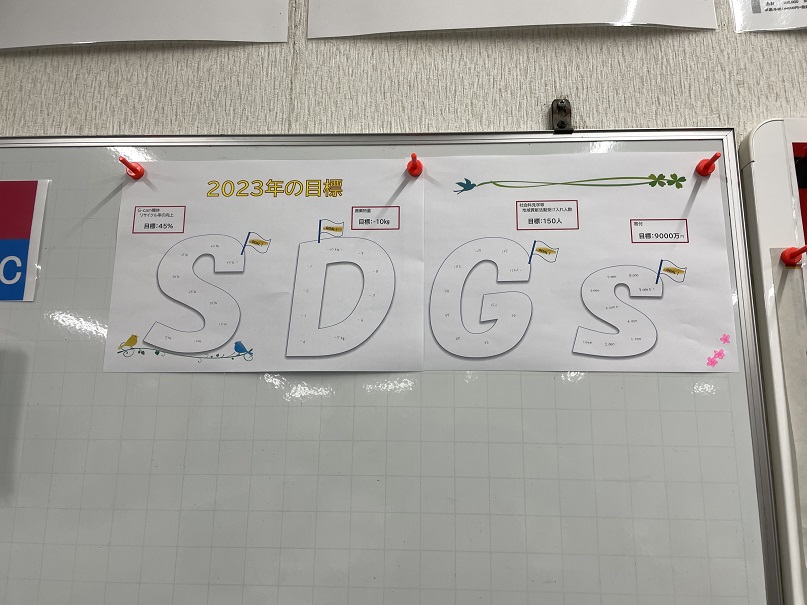

中村さん

SDGs2023目標を掲示してくれた。

ここに寄付目標を入れてくれたのは嬉しい。

それに乗じて、会社の数値目標は、

寄付→粗利→売上の順にした。

行動指針と共に、これで、会社の態度が、

はっきりとしてきた。

PMから、江東区へ。

久々の訪問で、カメラ1台の交換。

汗びっしょりになり、

お客さまも恐縮する作業になってしまった。

こういうことだな。

G-cam事業が、

結果的に優れたサービスになっていることを痛感する。

行ってはダメだ。

●今日の学び

”生”の火ともす励まし

だれでもいい、そばにいてあげることです。

一緒にいて、話を聞いてあげる。

一言でも励ましてあげる。

それによって、苦しんでいる心に、

パッと”生”の火がともる。

「自分のことを思ってくれる人がいる」

—その手応えが、苦悩の人の生命空間を、

すっと広げてくれるのです。

他人や世界と”共にある”という実感があれば、

必ず立ち上がることができる。

それが生命のもっている力です。

だから、「善き縁」が大事なのです。

仏法でいう「善知識」です。

2023.02.16

2023年2月16日(木)

MIYO本は、小林さん。

チームで解決するANAの口ぐせ より。

なれ合いの弊害から、リセットの仕組み。

ANAには、安全教育センターがある。

MTGが長い。

低レベルの意見交換をいつまでやっててもダメ。

勉強せよ。先人が通った道は、先人に学べ。

そして、むしろ、ゼロ1は時間をかけなさい。

2Fにようやく並べた。

●今日の学び

壁にぶつかった時は

「何のため」との

原点に立ち返ろう!

自ら定めたゴールへ

一歩一歩着実に!

●心豊かな友と過ごせば

人生の価値は十倍に—哲人エマソン

●臨床心理士 東畑開人さん

多分、信じるというのは、希望を抱くということなのだと思います。

エリクソンという心理学者は、人間の発達段階の最初の課題を

「基本的信頼」と言っています。

世界は善いものだという感覚を抱けるようになることは、

心の発達にとって大事だということですね。

だけど、それが課題にされているように、

信頼を持つことは難しいというのも実情です。

そのためには、安心できる他者が必要なんですね。

大切なのは、母親がネガティブ・ケイパビリティを発揮できるのは、

誰かのネガティブ・ケイパビリティによって支えられているから、ということです。

「聞く人」の後ろに、また別の「聞く人」がいる。

ケアする人がケアされているという連鎖が、大切なのだと思います。

2023.02.15

2023年2月15日(水)

MIYO本は中村さん。

「森田実の言わねばならぬ 名言123選」より。

『大胆に行うことが成功の秘訣である』ハイネ

私たちの世代は若い頃、ハイネの詩集を親しみ愛唱したものです。

ものごとを実践する時、こそこそ行っては成功しない、

勇気をもって大胆に実行することが

成功するために必要なことなのだという内容です。

先日、私が朝礼で吼えた

「MIYOSHIは攻める人間が少ない!」

との言葉とも合わせて、大胆に攻めていきたい。と。

森田先生が逝去されて8日。

素晴らしいひと言を、中村さんが展開してくれた。

私も、そのように戦い切って死んでいきたい。

そのように、あらためて決意をさせていただいた。

今日の朝礼は、森田先生が、喜ばれていると思う。

0930 さいしん来社

1000 TOKO打合せ。

素晴らしい提案。

こういう仕事ができて羨ましい。

多数決は見事に3人ずつ3つに割れた。

継続審議。

1400 横田親子来社

提案をいただく。情熱の有りや無しや。

●今日の学び

臨床心理士 東畑開人さん

以前から、私たちは「対話が出来ない時代」に生きていると感じていました。

そこにコロナ禍が起き、例えばワクチン接種やマスクの着用などを巡って、

社会にさまざまな対立が生まれました。

(中略)

対話が大事なのはもちろんそうですが、このような状態で「対話しなさい」と言っても、

けんかして、傷つけ合うだけです。

対話を不能としている、もっと根本的な問題を解決しなければなりません。

それが、相手の言うことを「聞けない」という問題です。

ここで言っているのは、「聴く」ではなく「聞く」ことの大切さです。

「聴く」は、語られたことの裏にある気持ちに触れること。

一方で「聞く」は、語られたことを言葉通りに受け止めること。

実を言えば「聴く」よりも、「聞く」の方が、ずっと難しいのです。

(中略)

「聞く」ことができなくなっている理由は、二つあると考えています。

一つは、物質的に貧しくなっていること。

給料が上がらなかったり、物価が高騰したり。

将来に対する不安が高まると、人は周りの話を聞けなくなります。

二つ目は、価値観があまりに多様化し、相対化していること。

”正しさは人それぞれ”という相対主義が広がり、

自分と異なる考えを持つ人と付き合うことに、

根源的な難しさがあります。

自分が思う”正しさ”に固執すると、

他者に対する寛容さを失い、関係が悪化していく。

その結果、「聞く」ことができなくなるのだと思います。

(中略)

「聞く」ことができないのは、自分の中の「空きスペース」の問題だと捉えられます。

不安があふれて、聞けない状態は、自分の中に荷物がいっぱいに詰まっていて、

人の話が入り込むための「空きスペース」がない状態である、と。

そう考えると「聞く」を再起動させるには、

自分の中の荷物を、誰かに「預かってもらう」ことが必要です。

それが「聞いてもらう」ということです。

(中略)

人間にとって真の痛みとは、世界に誰も、

自分のことを分かってくれる人はいないと感じることかもしれません。

そう考えると、「聞く」ことには、現実をすぐに変える力はなくとも、

孤独の痛みを癒やす力があるのだと思います。

2023.02.14

2023年2月14日(火)

オンリースタイル来社。

「solacell(ソラセル)」発表。

●今日の学び

手紙には、サティヤルティさんの言葉で、こう書かれていました。

”児童労働がなくならないのは、貧困が理由ではなく、

政治的意志が足りないからだ”と。

各国が、軍事費に充てている何%かを、

子どもの教育費に振り分けることができたら、

世界の子どもたちは、きちんとした教育を受けることができる。

それが分かっていて、実現しないのは、

優先順位の問題だと深く納得したんです。

子どもたちの蘇生のストーリーは、

どんな人間にも、困難を乗り越える

潜在的な力があることを証明してくれています。

その一方で、今この瞬間も、奴隷のように働かされている

子どもがたくさんいる。

これからも私たちは、

大人や社会が彼らのために何ができるのかを考え、

行動し続けていきます。

2023.02.13

2023年2月13日(月)

河合より 阿部先生の話。

「あなたのお客様はどれくらい?」

の質問に、どう答えるだろうか。

多くの会社が、「〇〇社」と答える。

しかし、それは「御社が納めている会社の数」

最終顧客が、どれくらいあるか。

それが大事。

0930 管理職会議にて笠原へ

全部、同時に平行して動くんだ。

気が付いたら、以前できない事ができているようになる。

それが境涯革命だ。

いっぺんに、たくさんの人の幸福を祈れるようになる。

1300 アーク来社

2023.02.10

2023年2月10日(金)

全員と給与面談。

中村以外は、初めての私との給与面談という衝撃。

一人30分程度、ゆっくり語らせていただいた。

その場で、ドンドン新たなプロジェクトなど広がっていく。

あなたの悩みだけじゃなくて、私の悩みも聞いていただく。

とにかく、仕事のこと、みんな真剣に考えている。

始まるまでは、緊張してたみたい。悪かったな。

いやー、疲れた。楽しかった。毎月やることにした。

●今日の学び

「冬来たりなば 春遠からじ」と

詩人のシェリーは歌ったが、

どんなに苦しく寒い冬が続いても、

冬は必ず春となるのです。

これが宇宙の法則であり、生命の法則です。

だから人間も、どんなにつらい冬が続いても、

希望を捨ててはいけない。

希望をなくさない限り、必ず春が来る。

春とは「開花」の季節です。

現に、花たちの世界はそうなっている。百花繚乱です。

ところが人間の世界は、違いを尊重できないで、

「差別」をしたり、「いじめ」をしたりする。

人権の破壊です。ここに根本的な不幸が生まれる。

だれもが、人間として、人間らしく開花し、

人間としての使命をまっとうしていく権利がある。

自分にもある。人にもある。それが人権です。

人権を尊重しないだけでなく人権を侵害するのは、

すべての秩序を破壊しているようなものです。

人権を大切にし、人を尊敬できる—

そういう「自分自身の確立」が必要です。

だれに対しても「同じ人間として」付き合える人こそ、

「優秀な人」であり、本当の教養がある人です。

自分の人間性が豊かな分だけ、他人の中にも、人間性を発見できる。

人をいじめたり、いばったりする人間は、

その分、自分の人間性を壊しているのです。

2023.02.09

2023年2月9日(木)

MIYO本は、笠原さん。

「第3文明」の名前の由来。

と餃子無人販売の話。

はやる理由の6項目は、ほとんど当たり前の話。

最後は人間だと。

朝礼が長い。

もともと、全員がしゃべれるように、

と始めたMIYO本だが、

喋り過ぎるくらいになった。

もっと、テンポよくやりたい。

さあ、どうするか。

1000 オンリー安東社長来社。

たしかに、一度お会いしないと分からないことがある。

1130 前田社長来社

1330 勝久さん来社

やっぱり、そっち系に見えるな。

帰り車中、トルコ・シリア地震への寄付などの話題で、

それでこそ、英吉の生きる道だと褒めていただいた。

嬉しかった。

●今日の学び

苦手なことに挑む

勇気の開拓の歩みを!

自身と向き合い

限界を打ち破る姿が

皆に希望を広げる。

●白米は白米にはあらず、

すなわち命なり。

●「日本で地面が震動したその瞬間、

他の民族の足下の地面は震動しなかったとしても、

私たちの地球は震動して、ひびが入ったのです」

カレル・チャペック

▼トルコ南部と震源とする大地震発生から4日目。

必死の救援活動が行われる中、

甚大な被害が拡大し続ける報道に胸が痛む。

他国・他民族ではなく、

わが世界・人類のことと捉え、祈っている。

2023.02.08

2023年2月8日(水)

MIYO本は、河合。

トヨタの話。

「失敗しても、成功しても反省」

「失敗、成功体験が知恵になる」

「知識は買えるが知恵は買えない」

阿部先生の話。

「アンラーニング」

一旦、学習したことを捨てる。

中村さんと、トルコ・シリア支援の話をしていたら、

昼食後、戻ったところに、ちょうどメッセージが届いた。

トルコ・シリア大地震支援。

UNHCRへ寄付。

●今日の学び

「時」を逃さず

今なすべきことをなす。

ここに発展の因がある。

強き祈りで智慧を湧かせ

電光石火で手を打とう!

●恩を知り、恩に報いようとする人の心は、

距離も時間も超えて広がっていく。

「知恩・報恩の一念に立った時、

人間は最も気高く、最も強くなれる」

●「友のため」「地域のため」「社会のため」—

それを真剣に考え、悩み、努力していけば、

自然のうちに、みずみずしい知恵がわき、

勇気が出、人格ができていく。

そういう人生は、何があっても絶対に負けません。

そして、そういう「一人」が本気になって立ち上がれば、

その地域も、組織も、必ず栄えていくものだ。

これが永遠の「勝利の方程式」です。

2023.02.07

2023年2月7日(火)

念願の石川實ラジオ

「RadioNIKS」が、ついにスタート!

[image: e5b1bd93-8eb4-444c-a3f6-a6ef4a64202d.jpg]

3yoshi.jp/topic/radioniks%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%81/

20年来の夢がようやく、スタートラインに立った。

ほんとのラジオとは、こういうものだ!

さあ、やるぞ!

●今日の学び

「世のためにつくした人の一生ほど、

美しいものはない」司馬遼太郎

▼「誰かのために」という生き方を貫き、

その信念を伝えるには、

何よりも自分が燃えていなければならない。

「成長の止まった人間は、

人に触発を与えることはできない。

人を育てるには、まず自分が戦うことだ」

池田先生

●人生の目的は善である—文豪トルストイ。